こんにちは。横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」です。

毎日の歯磨きでは落としきれない汚れが蓄積すると、やがて歯石へと変化します。歯石は一度ついてしまうと自然には取れず、歯科医院での専門的なケアが必要です。

見た目の問題だけでなく、放置すれば歯周病の原因となり、歯ぐきの腫れや出血、さらには歯の喪失につながることもあります。

この記事では、歯石がつくメカニズムや放置によるリスク、そして自宅でできる予防方法について詳しく解説します。

歯石とは

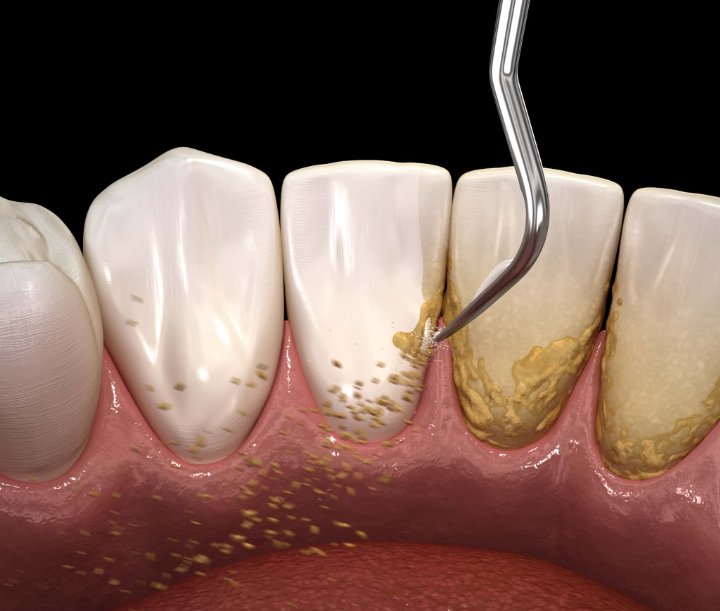

歯石とは、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)が、唾液中のカルシウムやリンなどの成分と結びついて石のように硬くなったものです。歯垢は食後のブラッシングで落とせますが、除去が不十分なまま放置されると、数日〜数週間で歯石へと変化します。

歯石が付着する場所としては、歯と歯ぐきの境目や、下の前歯の裏側、上の奥歯の外側などが特に多く見られます。硬くなった歯石は、通常の歯磨きでは取り除くことができず、歯科医院で専用の器具を使って除去してもらう必要があります。

歯石は細菌の温床となり、歯ぐきの炎症や歯周病の原因となるため、予防と早期対処がとても重要です。

歯石ができる原因

歯石ができる原因は以下のとおりです。

ブラッシング不足とプラークの停滞

歯垢は、食後数時間で細菌性バイオフィルムへと成熟し、表面がネバつくことで歯面に強固に付着します。磨き残しが続くとプラーク内の細菌量が急増し、唾液中のカルシウムやリン酸が沈着しやすい環境が整います。結果として、数日で石灰化が始まり歯石が形成されます。

唾液の性質と口腔内のpH

唾液は本来、歯面を洗浄し酸を中和する働きを持ちますが、唾液量が減少したり粘稠性が高くなったりすると自浄作用が低下します。また、口腔内が酸性に傾くとミネラルが沈着しやすくなり、歯垢が硬化する速度が一段と早まります。

これにより、歯石は下顎前歯の裏側など唾液腺開口部付近で多く見られます。

食習慣・生活習慣

砂糖を多く含む間食や粘着性の高い食品はプラークの増殖を助長し、歯石形成の土台になります。加えて、喫煙やストレスによる唾液分泌量の低下、睡眠不足による免疫力の低下も歯石を作りやすい環境を生み出します。

毎日の食事内容と生活リズムを整えることが、歯石の付着予防の基本です。

歯石を放置するリスク

歯石は細菌の温床となり、歯ぐきの炎症や歯周病を引き起こす原因となるだけでなく、全身の健康にもさまざまな影響を及ぼす可能性があります。ここでは、歯石を長期間放置した場合に考えられる主なリスクについて詳しく解説します。

歯を失うおそれがある

歯石の表面はざらざらとしており、その凹凸部分に細菌が付着しやすくなっています。細菌が繁殖すると歯ぐきに炎症が起こり、歯肉炎から歯周炎へと進行します。

炎症が歯ぐきの奥深くまで広がると、歯を支える歯槽骨が少しずつ溶けていき、歯のぐらつきが強くなります。最終的には、自然脱落や抜歯を余儀なくされることもあるため、早めの対応が欠かせません。

口臭が悪化する

歯石の中には、酸素を嫌う嫌気性菌が多く生息しています。これらの細菌は揮発性硫黄化合物と呼ばれる強い臭いを放つガスを発生させ、口臭の主な原因となります。

日常生活の中では本人が気づきにくい一方で、周囲の人には不快感を与えることがあり、人間関係や社会生活にも影響を及ぼすこともあるでしょう。口臭への不安から会話や食事を避けるようになると、精神的なストレスも蓄積しやすくなります。

虫歯が発生しやすくなる

歯石が歯の表面に付着したままだと、歯と歯ぐきの間にプラークが停滞しやすくなり、虫歯の原因菌が活発に働くようになります。特に、歯の根元や隣り合う歯の間など、清掃が行き届きにくい部分では、酸が歯質を溶かして虫歯が発生しやすい環境が整います。

歯石がある状態では、虫歯の進行に気づきにくく、症状が悪化してから受診するケースも多いため注意が必要です。

全身疾患にも影響を及ぼす

口腔内に慢性的な炎症があると、その影響が全身に及ぶことが近年の研究で明らかになってきました。歯周病菌や炎症性物質が血流に乗って体内をめぐると、糖尿病の悪化や動脈硬化、心臓疾患のリスク上昇、さらには妊娠中の早産や低体重児出産との関連性も指摘されています。

歯石をそのままにしておくことは、歯や歯ぐきの問題にとどまらず、全身の健康状態にも悪影響を与えるおそれがあります。

審美性とセルフケア効果が低下する

歯石は放置するほど色が濃くなり、黄褐色や黒っぽい色に変化します。このような歯石が前歯などの目立つ場所に付着すると、笑顔の印象が大きく損なわれます。

また、歯石が硬く厚くなると歯ブラシの毛先が届きにくくなり、歯の表面の清掃が不十分になります。その結果、さらに汚れがたまりやすくなり、セルフケアの効果が低下するという悪循環に陥ります。

治療が複雑になる

歯石が蓄積した状態を長く放置していると、歯科医院でのクリーニングでも1回で取り切れないことがあります。特に、歯ぐきの中に入り込んだ歯石は、除去に時間がかかるうえ、出血や痛みを伴うこともあります。

定期的な通院を怠ることで、より複雑な治療が必要となり、身体的・経済的な負担が増すリスクも高まります。

歯石の付着を予防する方法

毎日のセルフケアと定期的な歯科医院での管理を組み合わせれば、歯石の付着を大幅に抑えられます。ここでは、歯石を防ぐために押さえておきたい具体的なポイントを解説します。

正しいブラッシング習慣を身につける

プラークを効率よく除去するには、自分の口腔内に合った歯ブラシ選びと磨き方が欠かせません。毛先が広がったブラシでは汚れを十分に落とせないため、1か月を目安に交換しましょう。

また、力を入れ過ぎると歯ぐきを傷めるだけでなく、細かい部位の清掃が不十分になりがちです。斜め45度に歯ブラシをあて、やさしく小刻みに磨くことで、歯と歯ぐきの間の汚れを効率よく落とせます。

歯間清掃用具を活用する

歯ブラシの毛先が届きにくい歯と歯の間はプラークがたまりやすく、歯石に変わりやすい領域です。デンタルフロスや歯間ブラシを毎日使い、バイオフィルムを物理的に崩すことが重要となります。

特に、ブリッジや矯正装置がある場合は専用のスレッドフロスを取り入れると清掃効果が高まります。慣れるまでは時間がかかりますが、続けることで口腔内の爽快感が高まり、歯石予防へのモチベーションも維持しやすくなります。

食生活と嗜好品を見直す

砂糖を多く含む間食や粘着性の高い菓子類はプラークの形成を促進します。食事は時間を決め、だらだら食べを避けることで口腔内が中性に戻る時間を確保できます。

また、喫煙は唾液分泌量を減らし、プラークの石灰化を早めるため禁煙が望ましいです。

唾液の分泌を促す

唾液は歯面から細菌や酸を洗い流し、再石灰化を助ける天然の防御因子です。加齢やストレス、薬の副作用で唾液量が減ると歯石が付きやすくなります。こまめな水分補給に加え、食事中によく噛んで咀嚼筋を刺激すると唾液腺が活性化します。

就寝中は唾液の分泌が低下するため、寝る前に丁寧な歯磨きを行い、夜間の細菌増殖を抑えましょう。

定期的にプロフェッショナルケアを受ける

自宅でのケアだけでは取り切れない微細なプラークや着色は、歯科医院でのスケーリングとポリッシングで除去できます。一般に半年ごとの検診が推奨されますが、唾液量の少ない方や歯周ポケットが深い方は3か月ごとに受診しましょう。

プロフェッショナルケアでは、噛み合わせのチェックや歯磨き指導も受けられ、個々のリスクに応じた予防策を継続的に見直せます。

全身の健康状態を管理する

糖尿病や高血圧などの慢性疾患は、歯周組織の炎症を悪化させ歯石の沈着を促進します。適切な食事管理と運動習慣、処方薬の遵守により全身状態を安定させることが、口腔内の健康維持につながります。

定期健診では歯科医師に血糖値や服薬状況を報告し、相互に連携したケアを受けると効果的です。

まとめ

歯石は一度つくと自宅で除去することが難しく、放置すれば歯周病や口臭、さらには全身の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

しかし、日々の正しいブラッシングや歯間清掃、定期的な歯科受診を意識すれば、歯石の付着は十分に予防できます。自覚症状がなくても、口腔内では知らぬ間にトラブルが進行していることも珍しくありません。

健康な歯ぐきと快適な生活を守るために、今日から予防ケアを見直してみましょう。まずは歯科医院で現状をチェックしてもらい、自分に合った予防法を確認してみてください。

歯石の付着を予防したい方は、横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、予防歯科や虫歯・歯周病治療、根管治療やインプラント治療などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、Web予約もお受けしておりますので、ぜひご覧ください。